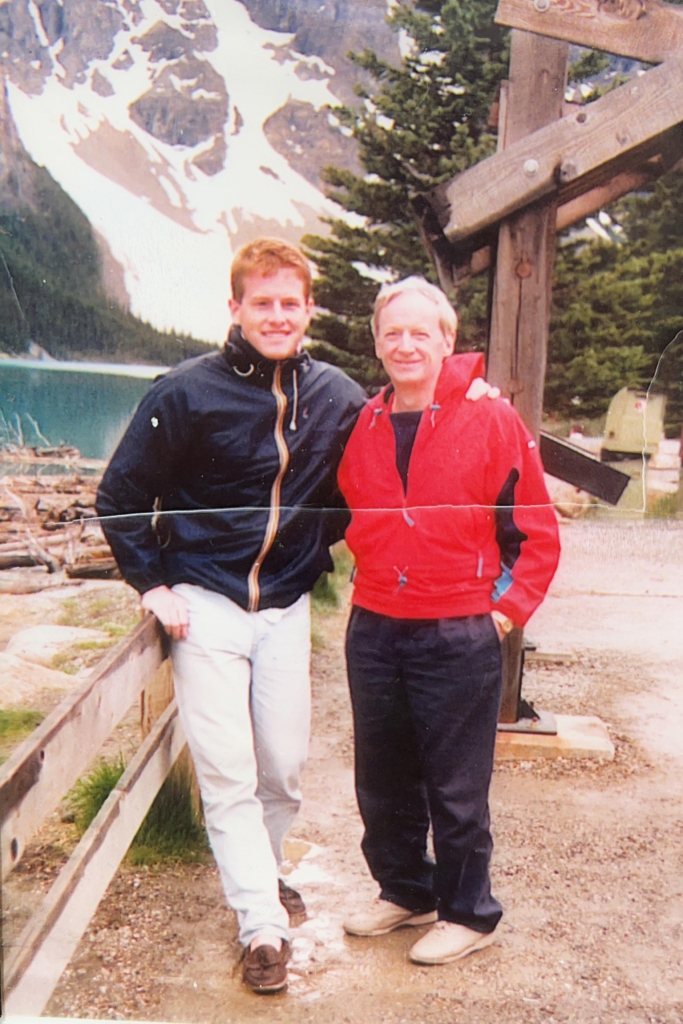

« Tel père, tel fils » comme dit le proverbe. Le Dr David Grimes était certes fermement résolu à se frayer son propre chemin dans le monde de la médecine.

Fils du Dr J. David Grimes, un neurologue très admiré, il n’avait jamais pensé travailler dans le même domaine, et encore moins étudier la même maladie que son père, mais la vie lui avait réservé un tout autre sort.

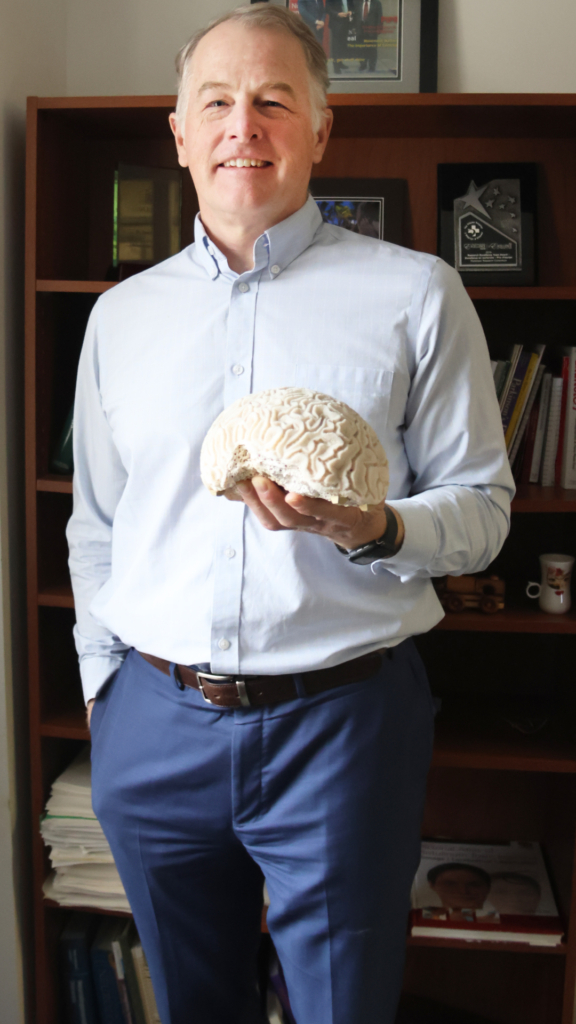

Aujourd’hui neurologue et scientifique adjoint à L’Hôpital d’Ottawa, et directeur de la clinique fondée par son père, la Clinique des troubles du mouvement et de la maladie de Parkinson, le Dr Grimes est à la tête d’une nouvelle génération de chercheurs étudiant la maladie de Parkinson et traitant certains des mêmes patients pris en charge par son père.

Découvrez comment le Dr Grimes a été entraîné dans le domaine de la neurologie et les conseils qu’il souhaite donner aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Q : Parlez-nous un peu de votre enfance.

R : Je suis né à Cleveland, en Ohio, mais j’ai grandi dans l’ouest d’Ottawa.

J’ai étudié à l’école secondaire Sir Robert Borden, où j’ai eu des difficultés en anglais, mais j’étais dans mon élément en sciences. Mon épouse me taquine souvent en disant que j’ai failli échouer en anglais en 13e année, mais que j’ai ensuite écrit deux livres et plus de 100 publications de recherche. Mais à l’époque, j’étais un amateur de sciences et un fou de sports. J’ai fait tous les sports proposés à l’école élémentaire et joué au football au secondaire.

La famille était très importante en grandissant. J’appartenais à une fratrie de six enfants, et chaque dimanche était le jour de la famille; il ne fallait pas manquer cela. Mon père organisait des jeux sans queue ni tête ou des tournois de tennis, et les enfants étaient assez nombreux pour former des équipes. J’étais le cadet, et ma sœur aînée était ma chef. La blague dans la famille, c’est qu’elle a choisi de travailler dans l’administration d’un hôpital quand j’ai commencé mes études de médecine.

Q : Pourquoi avez-vous choisi de faire des études de médecine?

R : J’ai su assez jeune que je voulais devenir médecin. Mon grand-père était dermatologue, et mon père était le Dr J. David Grimes, le fondateur du laboratoire de recherche sur la maladie de Parkinson au sein de ce qui était autrefois l’Hôpital Civic d’Ottawa. Je les admirais tous les deux.

J’ai aussi commencé à travailler au Civic comme préposé au transport à l’âge de 16 ans et j’y suis resté jusqu’à ma deuxième année de médecine. À l’époque, de nombreuses sections de l’hôpital n’étaient pas climatisées, et nous utilisions des grands seaux d’eau remplis de glaçons et des ventilateurs pour les rafraîchir en été.

S’il est vrai que je savais que je voulais devenir médecin, il existait ce cliché sur le fait de marcher sur les pas de son père, et je ne voulais pas le faire. Je voulais suivre mon propre chemin; j’ai donc commencé par la médecine interne et j’ai étudié à l’Université d’Ottawa.

Q : Comment vous êtes-vous retrouvé en neurologie et spécialiste de la maladie de Parkinson?

R : Le problème, c’est que mon père et moi avions tendance à avoir une personnalité très semblable. Je l’ai aidé avec sa recherche et ses premiers ouvrages pendant que j’étais en médecine interne, et au bout de quelques années, j’ai compris que j’aimais la neurologie. J’ai certes dit que je ne m’intéresserais pas aux troubles du mouvement précisément comme lui. Et voilà que j’ai aimé les troubles du mouvement. J’ai aimé prendre soin des patients atteints de la maladie de Parkinson, et c’est la population de patients avec laquelle j’ai eu le plus de plaisir à travailler.

Ce qui m’a attiré vers la neurologie, cela a été notre manque de compréhension du cerveau. Il existait un dénigrement classique des neurologues à mes débuts selon lequel ils parviennent à poser des diagnostics, mais pas à traiter quoi que ce soit. Il était évident pour moi que nous pouvions traiter de nombreuses choses, et que l’avenir semblait fort prometteur. C’était dans les années 1990, et nous avons dû commencer à voir des personnes qui avaient fait potentiellement de graves AVC, mais qui maintenant y survivaient. Il y avait de plus en plus de possibilités de prendre en charge ces personnes et de faire une différence dans leur vie.

Q : De quelle manière le traitement de la maladie de Parkinson a-t-il changé depuis vos débuts?

R : La lévodopa est la référence dans le traitement de la maladie de Parkinson depuis les années 1960, et cela fait une immense différence, mais nous comprenons ce médicament beaucoup mieux que par le passé. Nous faisons plus attention en ce qui concerne le dosage et l’espacement, et nous pouvons ajouter d’autres médicaments.

Le saviez-vous ? La lévodopa est devenue célèbre en partie grâce au film L’Éveil sorti en 1990, et dans lequel Robin Williams interprétait un neurologue utilisant ce médicament pour soigner des patients catatoniques.

Cette année, Santé Canada a approuvé un mode d’administration de la lévodopa en sous-cutanée, et nous avons été l’un des premiers centres au Canada à utiliser ce médicament. Nous proposons aussi le DUODOPA, qui est de la lévodopa administrée directement dans l’estomac. Comme nous sommes une clinique surspécialisée, nous pouvons proposer ce genre de choses de manière vraiment précoce.

Nous disposons également d’options thérapeutiques plus avancées comme la stimulation cérébrale profonde. Nous sommes l’un des rares endroits à l’offrir au Canada. L’idée, c’est qu’en mettant des électrodes dans le cerveau, on peut changer les boucles anormales qui sont associées à la maladie de Parkinson et aider les gens de nouveau à mieux bouger.

Q : Dites-nous une chose surprenante au sujet de votre discipline.

R : Il est très compliqué et dispendieux de commercialiser de nouveaux médicaments. Nous sommes sur le point d’entamer une nouvelle étude clinique pour laquelle nous avons obtenu un très important don, mais c’est impressionnant la vitesse à laquelle l’argent est dépensé. Je ne sais pas si tout le monde saisit la complexité du processus.

Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir notre Consortium pour la recherche sur le Parkinson, car grâce à lui, nous sommes parvenus à amasser plusieurs millions dans le cadre de dons locaux, et nous avons réussi à recruter de nouvelles personnes, à financer six étudiants en science fondamentale et à appuyer des programmes cliniques. Les dons locaux sont absolument essentiels pour commencer un nouveau projet et accomplir des choses.

Q : Dans votre rôle de scientifique, sur quelle recherche travaillez-vous actuellement?

R : Nous travaillons en ce moment sur un essai auquel participe 40 personnes, portant sur le repositionnement de médicament. Nous utilisons le plaquenil, un médicament pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, ce qui peut toucher certaines voies inflammatoires et qui, selon nous, jouent un rôle chez les parkinsoniens.

J’étudie également le rôle des examens d’IRM dans le diagnostic de la maladie de Parkinson. Nous avons aidé au développement d’un logiciel utilisant un algorithme faisant appel à l’intelligence artificielle pour examiner des examens standard d’IRM, et je peux vous dire, avec une grande exactitude et sensibilité, si vous êtes atteint d’une forme typique de la maladie de Parkinson ou d’autre chose.

Nous menons aussi des études portant sur les sous-types génétiques de cette maladie, et nous faisons partie du groupe d’étude sur la maladie de Parkinson, qui est le plus proéminent groupe d’essais cliniques sur la maladie de Parkinson au monde.

Nous avons ici, à L’Hôpital d’Ottawa, un très important et très actif programme d’essais cliniques. Lorsque nous contactons quelqu’un et lui disons « Nous avons quelque chose de nouveau que nous aimerions expérimenter », cette personne nous répond « Inscrivez-moi ». Même lorsque nous avons obtenu des résultats négatifs comme récemment à la suite d’un essai clinique (le composé que nous avions essayé ne fonctionnait pas), la plupart des gens nous ont dit « OK, qu’avez-vous d’autre à me proposer? ». Ce degré d’enthousiasme n’est pas nécessairement commun à toutes les populations de patients.

Du point de vue de l’engagement des patients, nos patients parkinsoniens sont extrêmement mobilisés.

Q : Chantal Theriault est un cas de maladie de Pakinson du sujet jeune. Quelle est la spécificité de son cas?

R : Plus l’apparition de la maladie est précoce, et plus probable est sa base génétique. En règle générale, chez les personnes ayant une cause génétique, la maladie a tendance à progresser plus lentement, mais elles ont aussi tendance à avoir plus de problèmes au niveau des fluctuations motrices. Selon nous, jusqu’à 10 % des parkinsoniens ont pour cause une mutation génétique. Nous pouvons désormais faire des tests sur ces mutations génétiques et, grâce à ces connaissances, nous espérons concevoir un traitement pour bloquer sa progression. Malheureusement, pas grand-chose ne se passe actuellement dans le domaine clinique, contrairement au domaine de la recherche qui est très actif. Cela est pertinent pour la médecine de précision et par rapport au fait de trouver des traitements très spécifiques pour les personnes ayant des formes très particulières de la maladie de Parkinson.

Q : Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui vient d’apprendre qu’il est parkinsonien?

R : En règle générale, je dis aux personnes que, bien que la maladie progresse et que s’il est vrai que nous n’avons pas de remède, cette maladie progresse habituellement lentement. Je les encourage à bouger et à profiter de la vie. Nous savons que l’exercice est un volet important du traitement de la maladie de Parkinson; cela aide les gens à se sentir mieux et à mieux fonctionner.

Il est également important d’être en rapport avec des personnes chères. Obtenir le soutien de plusieurs sources différentes est indispensable pour que les patients fassent de leur mieux et puissent avoir la meilleure qualité de vie globalement possible.

Je veille à ce que ces personnes sachent que de nombreux travaux de recherche sont en cours et que nous allons pouvoir trouver des traitements qui ralentissent la progression de la maladie.

Les gens se voient dans un fauteuil roulant dans l’année qui suit leur diagnostic et ce n’est pas vrai du tout. Nous réussissons à faire en sorte que la plupart des parkinsoniens se sentent et fonctionnent assez bien pendant de nombreuses années, voire des décennies. J’essaie de leur insuffler un peu d’espoir.

Q : Que signifiera pour vos patients un nouveau centre de santé et de recherche à la fine pointe de la technologie qui remplacera le Campus Civic vieillissant?

R : Un va-et-vient fluide entre la recherche clinique et les soins aux patients est intégré dans la conception du nouveau campus. Si nous voulons être un hôpital de pointe, c’est ce que nous devons faire. Si nous voyons des patients de recherche et des patients cliniques au même endroit, c’est là que nous connaîtrons nos plus rapides avancées.

Qu’il s’agisse des infrastructures pour les nouvelles technologies ou d’assurer un lien entre les patients et les nouvelles recherches, le nouveau campus rendra tout cela beaucoup plus accessible et fera progresser le domaine tout aussi rapidement.

Q : Où peut-on vous trouver quand vous ne travaillez pas?

R : La plupart des gens qui me connaissent m’imaginent sur mon vélo. Je pédale toute l’année, et les résidents rient de moi lorsque j’arrive au travail, un jour de neige, vêtu de ma tenue de cycliste.

Mon épouse et moi avons trois enfants, et nous aimons passer du temps avec eux. Je fais partie de leur équipe de volleyball, et je suis le vieux qui essaie de les suivre.

Sinon, vous me trouverez à mon chalet où j’ai une liste de projets habituels à faire : assembler des lits superposés, construire un quai et d’autres choses diverses. Comme il n’est qu’à 90 kilomètres de la maison, je peux m’y rendre à vélo ou en venir en été.