Quand, le cas échéant, est-il acceptable d’inscrire des patients à un essai clinique sans leur consentement éclairé? Comment recruter des patients pour des essais lorsque le fait de solliciter leur consentement pourrait compromettre les résultats?

Telles sont les questions cruciales que pose le philosophe et bioéthicien Dr Cory Goldstein dans le cadre de son poste de chercheur postdoctoral à L’Hôpital d’Ottawa et à l’Université d’Ottawa (uOttawa). De l’élaboration de lignes directrices éthiques à l’amélioration de la qualité de la recherche qui, en fin de compte, profite aux patients et aux professionnels de la santé, le Dr Goldstein utilise ses compétences philosophiques pour poser et répondre à un certain nombre de questions les plus pressantes et les plus complexes concernant l’éthique de la recherche en matière de soins de santé.

Découvrez pourquoi le lauréat du prix Grimshaw du chercheur en formation détestait la philosophie au lycée (mais a fini par changer d’avis), ce qui le fascine tant dans les essais cliniques et où il recommande d’aller manger les meilleurs ramen d’Ottawa.

Q : Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance?

R : J’ai grandi à Cambridge, en Ontario, et enfant, j’adorais les casse-têtes. Tous les vendredis, j’allais dîner chez mes grands-parents, qui découpaient des problèmes mathématiques dans les journaux. Sudokus, mots mêlés, mots cachés… J’adorais tout ça.

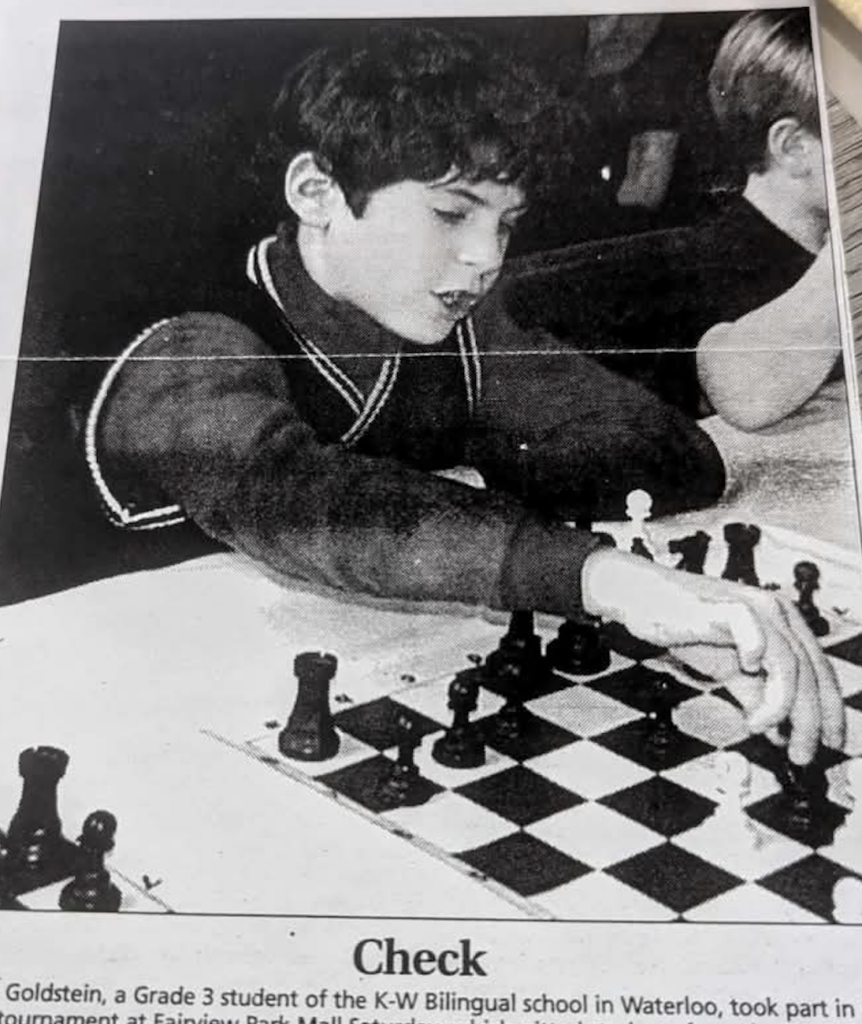

Je jouais aussi beaucoup aux échecs, et j’ai même participé à un tournoi provincial. J’étais aussi inscrit au soccer, mais j’étais l’un de ces enfants qui se cachaient dès que le ballon s’approchait d’eux. Je préférais regarder pousser les pissenlits et passer les nuages. Plus tard, je me suis mis au sport pour le plaisir, mais à l’époque, manger des oranges à la mi-temps était le moment fort du match.

Q : Comment vous êtes-vous intéressé à la philosophie?

R : C’était un peu par hasard. Curieusement, au lycée, j’étais inscrit au programme du baccalauréat international, et l’un des cours obligatoires était un cours de philosophie intitulé « Théorie de la connaissance ». Les élèves devaient rédiger un long essai pour valider le cours, alors j’ai abandonné le programme parce que je n’aimais pas les devoirs écrits et que la philosophie ne m’intéressait pas.

À l’époque, mes matières préférées étaient les mathématiques et la physique (car elle était liée aux mathématiques). Je n’aimais vraiment pas les sciences; j’avais l’impression d’en avoir fini avec elles après le cours obligatoire de sciences de 10e année.

Q : Avez-vous des livres préférés?

R : Le Petit Prince et Oh, les endroits où tu iras, je ne cesse de relire ces livres. Ils ne sont pas réservés aux enfants, vous savez!

Quand j’ai commencé l’université à McGill, à Montréal, pour étudier les mathématiques, j’ai aussi suivi des cours d’anthropologie, de psychologie et de philosophie. Il s’avère que j’ai vraiment aimé la philosophie. Être inspiré par des professeurs de premier cycle a vraiment changé mon opinion.

Je pense que la raison pour laquelle j’aime la philosophie est similaire à celle pour laquelle j’aimais les mathématiques au départ : les deux disciplines consistent à essayer de résoudre des problèmes complexes et à découvrir comment les grands penseurs s’y sont pris. J’ai finalement obtenu un diplôme avec une majeure en philosophie et une mineure en éducation.

Q: Qu’est-ce qui vous a attiré vers le secteur de la santé?

R : Après avoir obtenu mon diplôme, je savais que je voulais continuer à étudier la philosophie, mais je souhaitais également évoluer dans un environnement plus collaboratif. La philosophie traditionnelle peut être très isolante. Je n’arrêtais pas de me demander : « Devrais-je faire des études supérieures en philosophie? »

J’ai eu la chance de rencontrer un professeur, le Dr Charles Weijer, à l’Université Western. Il travaillait alors sur deux projets : l’un portait sur les questions éthiques liées à la neuroimagerie après une lésion cérébrale grave, l’autre sur les questions éthiques soulevées par les essais randomisés par grappes (un type d’essai clinique complexe). Quand j’ai été accepté dans un programme de maîtrise d’un an en philosophie à Western, il m’a demandé quel projet m’intéressait le plus. J’ai répondu les essais cliniques, et il m’a dit : « Personne ne répond ça d’habitude! ». Je suppose que les philosophes ont tendance à se tourner vers la neuroéthique, et des questions comme : Qu’est-ce que la conscience? Quand faut-il considérer qu’une personne est morte? Vous savez, les grandes questions. Mais l’éthique des essais cliniques m’intéressait davantage!

J’ai fini par faire une maîtrise et un doctorat en philosophie, en me concentrant sur l’éthique de la recherche. Plus précisément, je me suis penché sur les questions liées au consentement éclairé dans les essais cliniques pragmatiques. La plupart des essais cliniques visent à déterminer si un certain nombre de traitements fonctionnera dans des conditions optimales et strictement contrôlées. Cependant, les essais pragmatiques visent à vérifier si les traitements, pratiques ou politiques de santé existants fonctionnent dans des conditions cliniques complexes et imprévisibles. Ces essais doivent être inclusifs; ils veulent représenter tout le monde. Mais demander le consentement des personnes peut entraîner des refus, et si trop de personnes refusent de participer, cela compromet l’objectif d’inclusion de tous. Dans ma thèse de doctorat, j’ai examiné comment cette tension pouvait être résolue. J’ai cherché à savoir si les patients avaient un devoir moral exécutoire de participer à la recherche (je réponds par la négative) et si le recours généralisé à une dérogation au consentement pouvait faciliter ce type de recherche (je réponds encore par la négative).

Ma solution consistait à poser une question simple : qu’est-ce que le consentement éclairé? Le consentement éclairé consiste à donner aux personnes l’occasion de prendre une décision intentionnelle, éclairée et volontaire quant à leur participation à une recherche. Cela ne nécessite pas la signature d’un formulaire complexe de 20 pages. Il peut s’agir simplement d’une brève conversation entre le patient et son médecin au sujet de l’étude et, si le patient donne son accord, de consigner son consentement dans son dossier médical électronique. Je soutiens que cette approche est à la fois éthique et susceptible de faciliter la conduite d’essais pragmatiques.

« Au cours des dix dernières années, le Dr Goldstein a fait preuve d’une productivité et d’un leadership exceptionnels dans le domaine de l’éthique des essais contrôlés randomisés. Il s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders internationaux de la prochaine génération de spécialistes de l’éthique de la recherche. »

— Dr Charles Weijer

Q : Sur quoi portent vos recherches actuellement?

R : Je m’intéresse principalement à la mise à jour des directives éthiques internationales relatives aux essais randomisés par grappes. En 2012, ma directrice de thèse, la Dre Monica Taljaard, qui est également ma directrice de postdoctorat, et une grande équipe interdisciplinaire ont publié ce qu’on appelle la Déclaration d’Ottawa sur la conception et la conduite éthiques des essais randomisés par grappes. Il s’agit du premier et unique document international d’orientation éthique spécifique à ces essais. Alors que je terminais mon doctorat en 2022, j’ai aidé Charles et Monica à obtenir une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada pour mettre à jour ces lignes directrices, et j’ai rejoint L’Hôpital d’Ottawa pour aider à diriger ce travail. Nous sommes une équipe de plus de 30 personnes réparties sur quatre continents, dont cinq patients et partenaires publics qui nous aident à mettre à jour ces lignes directrices.

Je continue également à écrire beaucoup sur le consentement éclairé. Mais je publie aussi sur d’autres enjeux soulevés par la complexité des essais cliniques, tels que ceux liés à l’identification des participants à la recherche, à l’évaluation des avantages et des inconvénients, à la protection des participants vulnérables, à l’équité en matière de santé, au partage des données, et à l’engagement des participants et de la communauté.

Q : Comment vos recherches aident-elles les patients?

« Sans la confiance des patients, des recherches importantes ne peuvent pas être menées. Je pense que mon travail aide les patients en garantissant que lorsqu’ils participent à une recherche, celle-ci respecte des normes éthiques élevées. »

— Dr Cory Goldstein

Q : Avez-vous des peurs particulières?

R : Les requins des lacs. Je sais qu’il n’y a pas de requins dans les lacs, mais il y a quelque chose là-dedans.

R : En développant des lignes directrices éthiques claires que les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche doivent suivre, et donc en veillant à mener nos recherches de manière appropriée, nous préservons la confiance des patients. Sans la confiance des patients, des recherches importantes ne peuvent pas être menées. Je pense que mon travail aide les patients en garantissant que lorsqu’ils participent à une recherche, celle-ci respecte des normes éthiques élevées.

Q : Que ressentez-vous après avoir remporté ce prix?

R : J’étais stupéfait. Abasourdi. Quand j’ai appris que j’avais remporté ce prix, j’ai demandé : « Vous êtes sûrs? » Recevoir ce prix, c’est énorme. Je suis vraiment honoré que l’Hôpital d’Ottawa ait accueilli un philosophe comme moi.

Q : Qui est votre mentor?

R : J’en ai trois! Charles, mon directeur de thèse, qui est tout simplement un universitaire incroyable et d’une intégrité incontestable. Il m’a appris non seulement à travailler en équipe, mais aussi à constituer des équipes. C’est un leader, un enseignant et un collaborateur né. Et bien sûr, Monica, ma directrice de recherche postdoctorale. Elle est brillante. Tout ce qu’elle fait est méticuleux et réfléchi. Elle se soucie également beaucoup des étudiants qu’elle encadre. Et puis ma femme, Magdalena. Elle respire la compassion, la patience et l’empathie, des qualités que j’admire vraiment.

« Cory se démarque parmi ses pairs non seulement par son expertise unique, mais aussi par ses compétences exceptionnelles en rédaction et en communication, sa capacité d’adaptation et ses contributions de grande qualité à des projets axés sur l’éthique et la méthodologie. Il est sans aucun doute l’un des boursiers de recherches postdoctorales les plus remarquables que j’ai rencontrés au cours de ma carrière à l’OHRI. »

— Dre Monica Taljaard

Q : Qu’est-ce que vos collègues ignorent à votre sujet?

R : Je souffre d’aphantaisie. J’ai toujours pensé que lorsque les gens disaient « imaginez quelque chose dans votre esprit », ils parlaient de manière figurée. Il s’avère que les gens peuvent voir des choses lorsqu’ils ferment les yeux! Pas moi.

Q : Qu’est-ce que votre famille pourrait ignorer à propos de votre travail?

R : Ils ne comprennent pas ce que je fais. Quand je dis à mes parents que j’ai publié un article, ils me demandent combien j’ai été payé, et je dois leur répondre : « Non, non, j’ai payé 3 000 dollars pour le publier! » Ils savent que j’aime ce que je fais, et c’est tout ce qui compte vraiment.

Q : Où peut-on vous trouver lorsque vous n’êtes pas au travail?

R : Je sépare bien ma vie professionnelle et ma vie privée, je travaille donc de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. Quand je ne suis pas au travail, je passe mon temps avec ma fille. Ma fille est tout pour moi. Nous allons souvent à la plage; elle adore nager, même si elle n’a que 16 mois. Depuis sa naissance, elle aime l’eau. J’ai également remplacé ma porte d’entrée par une porte tournante, car nous recevons constamment la visite d’amis et de membres de la famille. Nous aimons aussi explorer notre communauté et manger dans les restaurants locaux. En ce moment, nos préférés sont Ng’s Cuisine, Authentic Vietnamese Pho House et Farinella Pizza. Je pense aussi avoir mangé dans tous les restaurants de ramen à Ottawa : Ramen Isshin est de loin le meilleur.