Il y a eu des moments où le Dr Alan Chalil ne savait pas s’il deviendrait neurochirurgien, mais ce fut rarement le cas. Il semblait plutôt destiné à exercer ce métier, et à bien des égards, c’est ce qui s’est passé. Neurochirurgien, chercheur et directeur du Programme de chirurgie de l’épilepsie de L’Hôpital d’Ottawa, il savait dès son plus jeune âge ce qu’il voulait faire et a poursuivi cet objectif dès le premier jour.

Aujourd’hui, le Dr Chalil transforme la façon dont nous comprenons et traitons l’épilepsie, à Ottawa et bien au-delà, grâce à ses recherches révolutionnaires et à son travail clinique exceptionnel.

Découvrez qui ont été les premiers patients du Dr Chalil et quelle leçon essentielle il a tirée de ses études universitaires. Apprenez également pourquoi il est si enthousiaste quant à l’avenir de la recherche et des soins dans le domaine de l’épilepsie.

Q : Comment se sont déroulées vos premières années?

R : J’ai grandi en Syrie et j’étais un enfant studieux. Je me consacrais principalement à mes études, aux échecs, à la peinture et à la guitare. Je n’ai jamais été très enthousiaste à l’idée de me lever pour aller à l’école, mais en Syrie, on classait les élèves en fonction de leurs notes et on affichait les résultats à la vue de tous. C’était assez humiliant. J’ai toujours été fier d’être premier de ma classe et je ne voulais jamais être deuxième ou troisième, c’était ma motivation pour aller à l’école.

Q : Quelle était votre matière préférée à l’école?

R : La physique! J’ai toujours été passionné par la physique et tout ce qui touche à la mécanique. J’adorais les voitures, les montres, les avions. Même le mécanisme d’un briquet me fascinait. Je construisais des petites voitures à moteur électrique, ce qui m’a appris à utiliser mes mains. J’ai toujours su que je voulais faire quelque chose de mes mains.

Q : Que vouliez-vous faire quand vous étiez enfant?

R : Je voulais être neurochirurgien. Mon père était neurochirurgien, et il m’a toujours dit que ce n’était pas une bonne idée et que je devrais faire autre chose. Mais depuis que je suis enfant, je trouvais que c’était le métier le plus cool qui soit. J’avais l’habitude de faire des opérations dans la tête de mon ours en peluche.

Cependant, il y a eu des moments où je pensais que c’était impossible. En 2006, j’ai déménagé tout seul au Canada, entre la 11e et la 12e année. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé à quel point il était difficile d’entrer à la faculté de médecine.

Ce fut probablement l’une des années les plus difficiles de ma vie. Intégrer une nouvelle société à l’adolescence est une énorme transition. Je n’avais jamais parlé anglais, alors j’ai trouvé un emploi dans une épicerie pour apprendre et j’ai travaillé dans des épiceries et dans le bâtiment jusqu’à la fin de mes études supérieures.

Q : Quel a été votre parcours pour entrer à la faculté de médecine?

R : J’ai fait une demande d’admission à l’Université de Waterloo pour étudier le génie mécanique et les sciences de la santé, et bien que j’aie initialement été accepté en génie, j’ai changé d’avis parce que tout le monde me disait que je n’obtiendrais pas les notes requises pour entrer en médecine avec ce programme. Je le regrette encore aujourd’hui.

J’ai échoué plusieurs fois à entrer en faculté de médecine, mais pendant mes études de premier cycle, j’ai travaillé dans un laboratoire de physiologie et de métabolisme des lipides. J’ai fini par y faire une maîtrise. À la fin de mes études, j’ai décidé de faire une dernière demande d’admission à la faculté de médecine de l’Université de Toronto.

Ce qui est drôle, c’est qu’ensuite, ils m’ont envoyé une invitation à un entretien. J’étais tellement content que j’ai quitté le laboratoire en courant pour l’annoncer à mon superviseur, et il m’a serré dans ses bras. Mais dix minutes plus tard, j’ai reçu un courriel m’informant que l’offre était une erreur. Deux jours plus tard, j’ai reçu un autre courriel, mais je n’y croyais plus, alors je l’ai supprimé. Ils ont dû m’envoyer un autre courriel avec « POUR DE VRAI » dans l’objet.

Après mes études de médecine, j’ai fait mon internat à London, puis mes études postdoctorales à l’université Emory d’Atlanta, en Géorgie.

Q : Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise à l’école?

R : Il y avait un cours très intéressant dans mon programme de premier cycle : les statistiques. J’étais très doué dans cette matière et je faisais tous les devoirs supplémentaires. J’étais ce genre d’élève : celui qui ennuie tout le monde, le chouchou du prof. Quand est venu le moment de l’examen, j’y suis allé à 110 % grâce à tous les crédits supplémentaires que j’avais obtenus. Je suis resté éveillé toute la nuit à étudier, puis j’ai décidé de fermer un peu l’œil à 6 heures du matin. Quand je me suis réveillé, il était 9 h 30. L’examen était à 8 h 30. C’était un tel cauchemar que je ne savais honnêtement pas si j’étais encore endormi. J’avais raté les trois quarts de l’examen et j’ai finalement obtenu une note de 89 % dans cette matière.

C’était la définition même de l’expression « le contraire de bien, c’est parfait ». J’ai appris bien plus que des statistiques ce jour-là.

Q : Qu’est-ce qui vous a attiré vers l’épilepsie?

R : Lorsque j’ai commencé mes études de médecine, l’épilepsie ne m’intéressait pas du tout. Pendant les études, on peut s’inscrire à plusieurs spécialités, mais je ne pensais pas pouvoir être un bon médecin dans un autre domaine, alors je n’ai postulé qu’en neurochirurgie. J’ai été accepté à London, où se trouve le plus ancien programme de traitement de l’épilepsie et le plus important programme de neurochirurgie fonctionnelle au Canada.

C’est là que j’ai rencontré le Dr Andrew Parrent, qui a eu une incidence déterminante sur ma vie. J’étais fasciné par sa compréhension de la neurologie et de l’anatomie. Dans sa clinique, j’ai vu des gens comme moi, qui menaient une vie normale, qui n’avaient pas l’air malades, mais qui étaient épileptiques.

Dans de nombreux cas neurologiques, on essaie de tirer le meilleur parti d’une situation difficile, en retirant une tumeur ou en soignant une blessure. Mais dans le cas de l’épilepsie, le cerveau des patients est généralement intact, et il s’agit de trouver le juste équilibre entre la préservation des fonctions neurologiques et la délivrance des patients des crises. Cela augmente les enjeux.

Q : Qu’est-ce qui pourrait surprendre les gens à propos de l’épilepsie?

R : Ce qui est intéressant, c’est que la plupart des gens associent les crises d’épilepsie à ce qu’ils voient à la télévision, c’est-à-dire des convulsions généralisées. Mais les crises d’épilepsie peuvent se manifester de nombreuses façons différentes et étranges. Cela peut ressembler à une sensation de déjà-vu, à un tic au visage ou au bras, ou à une absence, où l’on fixe le vide. Les crises de type Alice au pays des merveilles vous donnent l’impression d’être tout petit, comme si la pièce était immense.

L’épilepsie ne se limite pas aux convulsions généralisées. La plupart des gens ne savent même pas qu’ils ont eu des crises.

Q : Que diriez-vous à quelqu’un qui vient de recevoir un diagnostic d’épilepsie?

R : Je lui dirais que quoi qu’il arrive, il reste la même personne qu’avant. Je lui dirais que, selon le type d’épilepsie dont il est atteint, il y a de très fortes chances qu’il réagisse au traitement, jusqu’à 70 %. Je lui apporterais mon soutien et ma sympathie. C’est une maladie très grave, et il est important de la détecter tôt.

Q : Quelle est l’une des procédures révolutionnaires que vous utilisez actuellement pour traiter l’épilepsie?

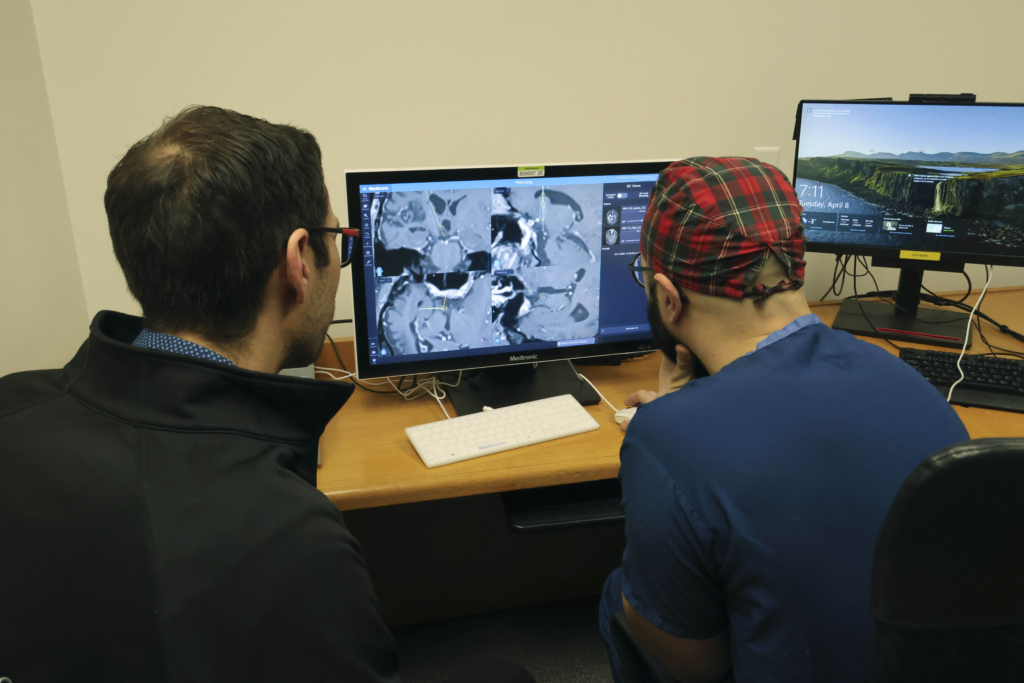

R : Je me spécialise dans la stéréoélectroencéphalographie (stéréo EEG), une procédure peu invasive qui permet de localiser la source des crises. L’épilepsie est une maladie du réseau, et grâce à cette procédure, nous essayons de déterminer quel réseau cérébral est anormal, puis nous implantons de minuscules électrodes dans le cerveau, avec une précision millimétrique, afin d’étudier d’où proviennent les crises et comment elles se propagent à d’autres réseaux.

Je dois répondre à deux questions : d’où viennent les crises et le patient a-t-il besoin de cette zone ou non? Toutes les parties du cerveau sont importantes, mais certaines peuvent être à l’origine des convulsions, et leur ablation n’aura peut-être pas d’incidence négative majeure. La stéréo EEG nous aide à trouver comment déconnecter ces zones tout en minimisant les répercussions ailleurs.

Q : Quel est l’avenir du traitement de l’épilepsie?

R : L’avenir de l’épilepsie est étroitement lié à son passé. Au cours des dernières années, nous avons commencé à expérimenter des traitements plus anciens, utilisés il y a plusieurs décennies, comme l’ablation par radiofréquence. Mais nous les utilisons différemment aujourd’hui : nous sommes plus intelligents, plus précis et plus méthodiques.

La neurochirurgie est si récente que je peux retracer ma « lignée » jusqu’au père de la neurochirurgie, le Dr Harvey Cushing, qui vivait il y a un siècle. Il a formé le Dr Wilder Penfield, un célèbre neurochirurgien de Montréal, qui a lui-même formé quelqu’un d’autre, qui a formé quelqu’un d’autre, et ainsi de suite jusqu’au neurochirurgien qui m’a formé.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et nous ne savons pas ce que nous ne savons pas; c’est ce qui est fascinant. Nous opérons dans la limite de nos connaissances. Nous avons fait d’énormes progrès au cours des 50 dernières années. Les pionniers du passé, comme le Dr Penfield, ont ouvert la voie aux chirurgiens spécialisés dans l’épilepsie d’aujourd’hui. Je suis sûr que le Dr Penfield opérait également dans la limite de ses connaissances. Nous essayons de faire la même chose, mais nous avons l’avantage du recul.

Je pense qu’à l’avenir, les interfaces cerveau-ordinateur et les implants cérébraux auront un rôle important à jouer. Nous implantons déjà des dispositifs qui communiquent avec le cerveau : ils détectent une crise et tentent de l’arrêter en produisant de petits courants électriques dans le cerveau.

L’avenir est prometteur pour l’épilepsie, car tant qu’il y aura de l’intérêt et des fonds pour poursuivre nos efforts, nous continuerons chaque jour d’aller de l’avant.

Q : Que signifie le soutien communautaire pour vos patients?

R : Le soutien de la communauté est énorme, car nous essayons d’offrir aux patients des options peu invasives pour guérir leur épilepsie ou réduire leurs symptômes. Une grande partie du matériel que nous utilisons est à la fine pointe de la technologie et coûte cher. Lorsque nous réalisons une stéréo EEG, cela peut coûter entre 10 000 et 15 000 $. En ce moment, nous collectons des fonds pour acheter un robot qui nous aidera à insérer les électrodes pour la stéréo EEG plus rapidement et avec plus de précision.

Q : Pourquoi avez-vous choisi de travailler à L’Hôpital d’Ottawa?

R : Ce qui m’a attiré à Ottawa, c’est la possibilité de mettre sur pied un programme sur l’épilepsie. Il existe plusieurs centres au pays, dont deux autres en Ontario, mais c’était l’occasion de créer un programme à partir de rien et de mettre à profit tout ce que j’avais appris à London et à Atlanta pour créer quelque chose d’unique et de différent. Je ne doute pas que nous deviendrons l’un des programmes sur l’épilepsie les plus actifs, voire le plus actif, du pays. Ce serait un immense honneur de faire partie de cette aventure.

Q : Qu’est-ce qui vous motive à venir travailler chaque jour?

R : Ce qui me motive vraiment, c’est d’améliorer la vie de quelqu’un, même s’il ne s’agit que d’une légère diminution de la douleur ou d’une réduction des crises. Lorsque vous opérez un patient épileptique qui fait des crises quotidiennes depuis des années et qu’il se réveille sans aucune crise, c’est très gratifiant. J’ai aussi tendance à être très critique envers moi-même et à penser que je dois faire mieux. Je veux simplement m’améliorer constamment, et cela me motive énormément. D’une certaine manière, je continue de me battre pour rester en tête du classement de l’école primaire.

Q : Où peut-on vous trouver quand vous ne travaillez pas?

R : Je vais à la salle de sport tous les matins, dès que je me lève. Sinon, je passe du temps avec ma fille, à essayer de lui apprendre à jouer aux échecs. Elle connaît le nom de toutes les pièces et sait où placer tous les pions. Mais elle n’a que 18 mois, alors elle a besoin de sous-titrage codé : elle me dit quelque chose, et je regarde ma femme Courtney pour qu’elle traduise.