Kelda Whalen est malheureusement décédée le 27 août 2025. Nous la remercions pour son immense générosité à l’égard de notre hôpital et l’empreinte qu’elle laisse derrière elle.

Publié : Août 2025

Temps de lecture : 3 mins

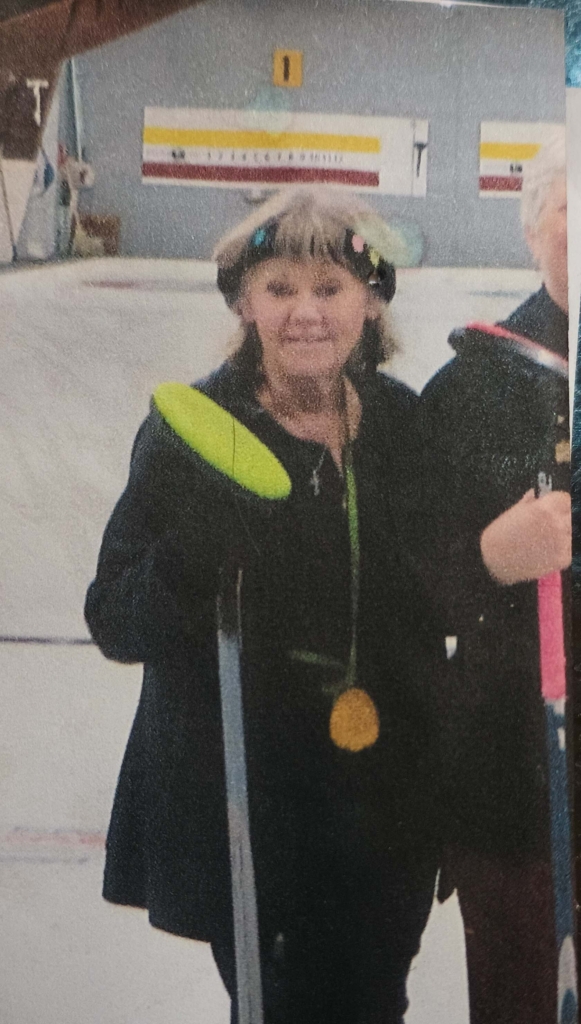

Si Kelda Whalen devait indiquer sur une mappemonde chaque endroit où elle est allée, la carte serait remplie de punaises. Entre son travail consacré au Service extérieur et sa passion du voyage, elle visite les quatre coins du monde, mais elle revient toujours à Ottawa, sa ville natale. C’est là qu’elle apprécie les magnifiques paysages et le milieu des arts, et donne en retour notamment à des organismes de bienfaisance qui lui tiennent à cœur, parmi lesquels L’Hôpital d’Ottawa.

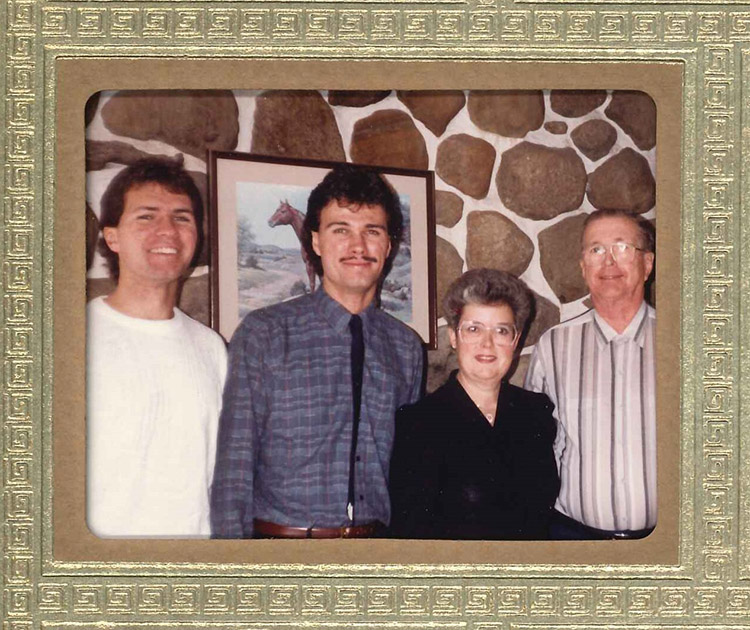

Née à Ottawa, au Campus Civic, elle a un goût inné des voyages, grâce à son père qui a fait partie des Forces armées canadiennes. Durant son enfance, sa famille bouge constamment aux quatre coins du Canada et vit dans différentes bases militaires; la famille a d’ailleurs vécu à deux reprises en Allemagne en raison du travail du père.

À 21 ans, sur un coup de tête, elle passe et réussit l’examen d’entrée pour le Service extérieur. C’est ainsi qu’elle commence sa carrière dans une direction assez différente de celle qu’elle avait envisagée en grandissant. « Au début, mes projets étaient de faire l’école des bibliothécaires, mais la vie m’a réservé autre chose », dit Kelda.

À la découverte du monde, sans oublier Ottawa, sa ville natale

Au cours de la décennie suivante, elle part en poste dans le monde entier. Chaque ville est pour elle une occasion unique qu’elle n’oubliera jamais. La première affectation de Kelda est à Dublin, en Irlande. « C’est un très bel endroit, bien qu’il pleuve tout le temps », se souvient Kelda.

Elle est ensuite basée à Londres, en Angleterre, une ville qu’elle aimera énormément.

« J’ai eu la chance d’y être lorsque le dollar est à la hausse, et la livre sterling à la baisse. Cela me permet de développer mon amour de l’art et de voir toutes ces magnifiques pièces de théâtre ».

Après quatre années en Angleterre, Kelda est affectée à New Delhi puis à Hong Kong. Par la suite, elle revient brièvement à Ottawa avant que l’un de ses supérieurs l’informe d’une affectation temporaire à Beyrouth. « J’ai tout de suite dit, “Je veux y aller!”. Il faisait + 20 °C à Beyrouth ce jour-là, et – 20 °C à Ottawa; je n’ai pas hésité un seul instant. »

Cette affectation a été une expérience très différente des précédentes. Bien que la situation soit dangereuse à l’époque à cause de l’instabilité politique, elle parvient tout de même à découvrir la campagne environnante qui, selon elle, est tout à fait charmante.

Une tournure effroyable des événements

Son dernier grand voyage la conduit à Damas, puis elle revient à Ottawa entre deux affectations. C’est l’été 1982, et bien qu’il soit prévu qu’elle soit de nouveau déployée, sa vie prend un tournant tragique un chaud soir d’été.

Après un samedi soir passé à la piscine de l’immeuble où elle vit, elle décide de faire un sauna. « Je ne suis allée que deux fois au sauna de toute ma vie, et j’ignore pourquoi je décide d’y aller. Ma tension artérielle est basse – la chaleur m’incommode et je m’évanouis », se souvient Kelda.

Elle reprend immédiatement connaissance, mais s’évanouit quatre autres fois avant de tomber et de heurter la porte du sauna et de se retrouver sur le sol des vestiaires. « Je réussis à me relever et je trouve cela bizarre, mais je me sens globalement bien. J’apprendrai par la suite que cinq évanouissements consécutifs ont causé des dommages à une partie de mon cerveau appelée les noyaux gris centraux qui contrôlent la capacité du corps à se mouvoir. »

Diagnostic de dystonie posé après plusieurs évanouissements

Au bout de deux jours, et malgré qu’elle se sente bien, Kelda se regarde dans le miroir et voit que les muscles de son cou sont proéminents comme s’ils étaient contractés.

Cela prendra malheureusement plusieurs années avant qu’elle ne sache ce qui s’est passé. C’est en fait en 1996 qu’elle apprend qu’elle souffre de dystonie. C’est une maladie neurologique rare qui se caractérise par des contractions musculaires involontaires intermittentes ou prolongées, dans une ou plusieurs parties du corps qui aboutissent à long terme à des postures corporelles « anormales ». Ces contractions musculaires se produisent parce que le cerveau envoie des messages erronés aux muscles, même si la personne n’a pas l’intention de faire de mouvements.

À l’époque, Kelda est dirigée vers un hôpital de Toronto et le Dr Andres Lozano, un chirurgien de renommée internationale dans la stimulation cérébrale profonde. Contrairement à aujourd’hui, Ottawa n’avait pas à l’époque d’expertise dans ce domaine.

« J’ai 31 ans la première fois que je tombe. Cela met un terme à ma carrière dans le Service extérieur – je ne peux pas me rendre à l’étranger à cause de la douleur provoquée par les spasmes. J’ai subi plusieurs neurochirurgies au fil des ans à L’Hôpital d’Ottawa, mais cela n’a malheureusement pas permis d’atténuer les symptômes de la dystonie. »

Cette maladie n’a certes pas totalement empêché Kelda de faire des choses. Elle a persévéré et continué de travailler à temps partiel en tant qu’agente d’immigration avant de prendre sa retraite en 2002.

De plus, elle n’a pas laissé la dystonie l’empêcher de voyager, ce qu’elle a continué à faire abondamment avec des amis. À mesure que voyager devenait de plus en plus compliqué, elle s’est tournée vers des croisières, puis des périples en motorisé. Elle est allée trois fois à Venise, en Italie – sa destination de prédilection.

« Avec l’âge, j’ai de plus en plus de difficultés à marcher. Entre 2019 et 2023, j’ai eu un A-linker, un vélo de marche, et je sortais tous les matins à 6 h, car je suis une lève-tôt. J’aimais longer le canal et profiter des matins paisibles. »

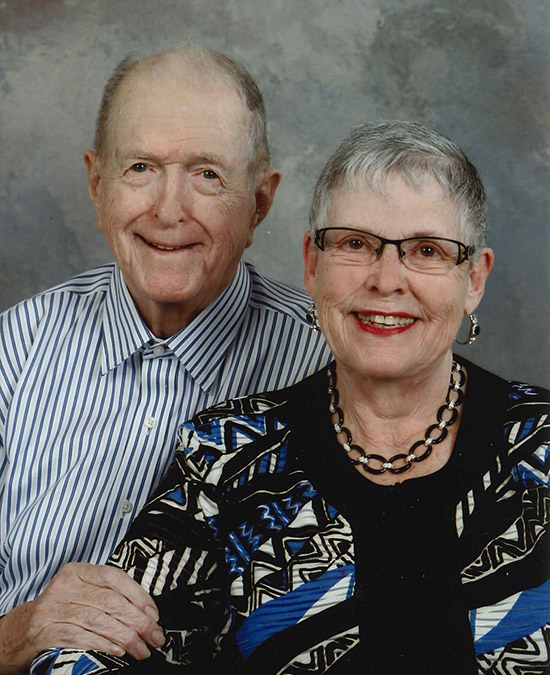

Se souvenir d’elle quand elle ne sera plus là

Mais même les sorties matinales sont devenues plus compliquées avec le temps en raison de la détérioration de sa mobilité et de la plus grande fréquence de ses chutes. Malgré les difficultés de plus en plus grandes, cela ne l’a pas empêchée de sortir. À vrai dire, c’est lors de l’une de ses promenades qu’elle a commencé à réfléchir à ce qu’elle laisserait et à la manière dont elle voulait que l’on se souvienne d’elle quand elle ne serait plus là.

« Avec ma conseillère financière, elle m’a parlé du nouvel hôpital et de la possibilité de donner mon nom à une chambre de patient; c’est alors que j’ai décidé de faire un don testamentaire à la campagne Créons des lendemains ».

— Kelda Whalen

« Je voulais laisser un signe, et c’est lors d’une promenade dans le jardin avant du Gouverneur général que j’ai vu des bancs qui portaient de petites plaques indiquant le nom de leur donateur, d’ajouter Kelda. Quand j’ai discuté avec ma conseillère financière, elle m’a parlé du nouvel hôpital et de la possibilité de donner mon nom à une chambre de patient; c’est alors que j’ai décidé de faire un don testamentaire à la campagne Créons des lendemains ».

Pour Kelda, patiente de longue date à L’Hôpital d’Ottawa, notamment pour y subir plusieurs neurochirurgies au fil des ans, l’idée de chambres individuelles pour le nouveau campus hospitalier lui a incontestablement plu.

« Je veux juste que l’on se souvienne de moi quand je ne serai plus là. »

– Kelda Whalen

Le souvenir de Kelda, qui a toujours donné aux organismes de sa communauté, notamment au milieu des arts, afin de venir en aide à d’autres personnes souffrant de dystonie ainsi qu’à notre hôpital, en faisant un don testamentaire, restera à jamais gravé pour avoir contribué à redessiner l’avenir des soins de santé. Son nom sera vu par d’autres patients, leur famille, les membres du personnel et les médecins passant devant cette chambre qui portera son nom à l’ouverture du nouvel hôpital. C’est la bonne façon d’aider de futurs patients qui, comme elle, auront besoin de l’hôpital.

Malgré la détérioration continue de son état de santé, elle ne cesse de penser aux autres. Peut-être qu’une chambre en neurologie portera mon nom; je ne suis certes pas difficile; l’endroit m’importe peu. Je veux juste que l’on se souvienne de moi quand je ne serai plus là. »