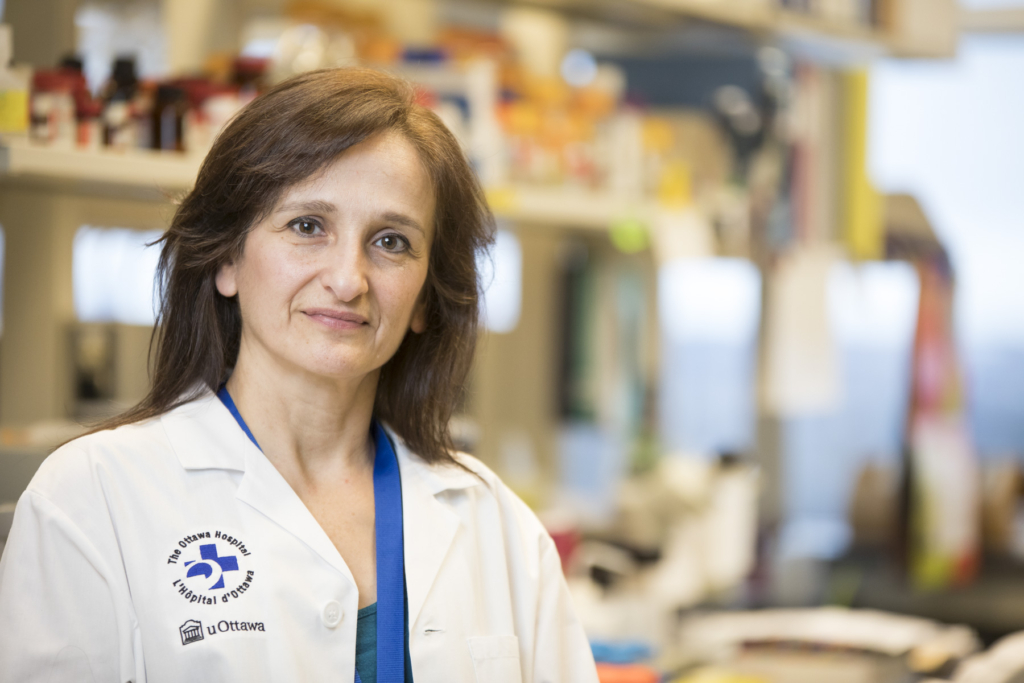

À bien des égards, Bryde Fresque est un spécimen rare. Il possède un goût pour la vie qui le distingue des autres. Cela, la Dre Carolyn Nessim, chirurgienne oncologue et chercheuse clinicienne à L’Hôpital d’Ottawa, l’a constaté quand M. Fresque a reçu un diagnostic qui l’a forcé à lutter pour sa vie contre une succession de rares problèmes de santé. Au bout du compte, une équipe d’experts aura été nécessaire pour arriver à diagnostiquer et à traiter son phéochromocytome, une tumeur rare qui a mis son avenir en péril.

Le parcours du jeune homme, qui a abouti au diagnostic d’une rare tumeur cancéreuse, a débuté en 2012, le lendemain de Noël. M. Fresque revenait de Napanee quand il a commencé à ressentir une douleur du côté gauche de son corps. Il a alors décidé de s’arrêter dans une pharmacie non loin d’Ottawa où, en le voyant plié de douleur, on lui a recommandé de se rendre à l’hôpital le plus près, un hôpital communautaire.

À peine arrivé à la salle d’urgence, M. Fresque a été transporté en ambulance à L’Hôpital d’Ottawa pour y recevoir des soins spécialisés. La douleur était alors intolérable. Une fois à l’Hôpital, on a constaté qu’il avait subi une rupture hémorragique spontanée de la glande suprarénale gauche et qu’il saignait abondamment. Heureusement, le jeune homme était entre bonnes mains : les radiologistes interventionnels ont pratiqué une embolisation d’urgence, une opération qui consiste à introduire un fil guide dans l’un des vaisseaux sanguins de la jambe, pour atteindre le vaisseau rupturé, près de la glande suprarénale. On injecte ensuite un produit pour colmater ce vaisseau et ainsi interrompre le saignement. Après l’opération, Bryde Fresque a séjourné dix jours à l’hôpital avant de pouvoir rentrer chez lui.

Les symptômes inhabituels se multiplient

Par la suite, Bryde Fresque, pourtant jeune et actif, a continué de sentir que quelque chose clochait. Impossible pour lui de se débarrasser de ses symptômes inhabituels : « Je me souviens que j’étais trempé de sueur, comme si mon corps n’arrivait pas à se refroidir. À la salle d’entraînement, je pouvais rester 15 minutes sous l’eau froide après avoir fait du vélo, sans voir de différence », explique-t-il.

À l’été 2013, il s’est soumis à une batterie de tests et de questions au Centre de cancérologie, dans l’espoir d’obtenir un diagnostic.

« Il avait des problèmes de santé très inhabituels, qui se manifestaient les uns après les autres. »

— Dre Carolyn Nessim

À 32 ans, Bryde Fresque n’aurait jamais pensé qu’il pouvait être atteint d’un cancer. « J’étais jeune et en santé, je ne fumais pas, je ne consommais pas de drogue et j’étais actif. D’ailleurs, au départ, mes symptômes se manifestaient seulement quand je faisais du sport. Mon corps surchauffait, même par temps froid, et j’étais incapable de me rafraîchir. »

« Nous nous réunissons les vendredis pour discuter de cas complexes, comme celui de M. Fresque. Tout le monde participe : le personnel d’oncologie médicale, de radio-oncologie, de pathologie, de radiologie et de chirurgie. Ensemble, nous examinons chaque cas pour déterminer la meilleure marche à suivre pour le patient. »

— Dre Carolyn Nessim

La rupture spontanée de la glande suprarénale de M. Fresque, six mois auparavant, est aussi venue compliquer le diagnostic. On a d’abord cru qu’il souffrait d’un gros hématome, un caillot résiduel qui se serait formé après l’interruption du saignement. « Il avait des problèmes de santé très inhabituels, qui se manifestaient les uns après les autres. Une rupture spontanée de la glande suprarénale, ça n’arrive que très rarement. Selon moi, le problème venait de la taille du caillot. Il dissimulait la tumeur qui se trouvait en dessous et la rendait difficile à détecter aux examens d’imagerie », explique la Dre Nessim.

À la recherche de la cause

Après quelque temps, M. Fresque a commencé à avoir de la difficulté à respirer et à se pencher dans certaines directions. Il a aussi remarqué qu’une distension était apparue sur son côté gauche. La théorie de l’hématome ne fonctionnait plus, car celui-ci aurait dû se résorber en quelques mois, selon la Dre Nessim. La médecin a alors envisagé la possibilité d’une tumeur.

C’est ainsi que le cas de Bryde Fresque a finalement atterri devant le comité de traitement des sarcomes de L’Hôpital d’Ottawa. « Nous nous réunissons les vendredis pour discuter de cas complexes, comme celui de M. Fresque. Tout le monde participe : le personnel d’oncologie médicale, de radio-oncologie, de pathologie, de radiologie et de chirurgie. Ensemble, nous examinons chaque cas pour déterminer la meilleure marche à suivre pour le patient. »

Le comité d’experts a décidé que la chirurgie était la meilleure option pour diagnostiquer la maladie de M. Fresque, mais aussi pour traiter ce dernier en retirant la tumeur qui minait considérablement sa qualité de vie. Vu la taille de la tumeur et le nombre d’organes qu’elle semblait avoir envahi selon les résultats d’imagerie, l’opération s’annonçait à la fois longue et complexe, et comportait des risques et des complications potentielles qu’une équipe spécialisée serait le mieux à même de prévenir. L’équipe chargée du traitement des sarcomes possédait l’équipement et les connaissances nécessaires pour réaliser une telle opération. D’ailleurs, l’Hôpital est l’un des trois centres de traitement des sarcomes de la province qui possède la désignation d’Action Cancer Ontario. Même si la tumeur de Bryde Fresque était un phéochromocytome plutôt qu’un sarcome, l’approche chirurgicale était la même.

Un rendez-vous préopératoire des plus inusités

À l’automne 2013, la masse de M. Fresque avait atteint la taille d’un bloc de béton. Fidèle à sa personnalité unique, ce grand amateur de l’Halloween a décidé de se présenter à son rendez-vous préopératoire le 31 octobre vêtu d’un déguisement d’Ironman fait maison!

Le 15 novembre, une impressionnante équipe de plus de 20 professionnels était rassemblée dans la salle d’opération. M. Fresque se rappelle avoir entendu la Dre Nessim raconter l’anecdote du rendez-vous alors qu’il était étendu sur la table d’opération. « Ensuite, elle s’est penchée vers moi et m’a dit “prends une grande inspiration, Ironman” alors qu’on m’intubait. »

Le jeune homme a dû s’en remettre entièrement à la Dre Nessim et à son équipe durant l’opération délicate de 12 heures. Celle-ci pouvait comporter plusieurs risques; même si le phéochromocytome de M. Fresque semblait non fonctionnel, le stress associé à la chirurgie aurait pu stimuler la tumeur et lui faire sécréter de l’adrénaline, une hormone susceptible de faire gravement augmenter la pression artérielle. L’équipe a administré au patient des médicaments particuliers pour éviter que cela ne se produise.

« Je me sens privilégiée chaque fois que je peux aider un patient. »

— Dre Carolyn Nessim

Juste avant de se rendre dans la salle d’opération pour réaliser l’épineuse chirurgie, la Dre Nessim a étudié les résultats d’imagerie et visualisé, dans l’ordre, chaque étape à suivre pour retirer la tumeur. La médecin était entourée d’une équipe hautement spécialisée comprenant un urologue, un chirurgien thoracique, un chirurgien hépato-biliaire et pancréatique, et deux anesthésistes. « Ce n’était pas un cas banal », résume t-elle.

L’équipe a retiré le rein et la glande suprarénale gauches de Bryde Fresque, ainsi que le tiers de son pancréas. Elle a aussi réséqué, puis reconstruit, son côlon, son intestin et son diaphragme, et a retiré sa rate, une rate accessoire – présente chez certains patients –, dix nœuds lymphatiques et l’hématome. Heureusement, la Dre Nessim a également pu retirer la tumeur en entier. L’opération a été un succès.

Des réponses

Bryde Fresque a passé 40 jours à l’hôpital après l’opération, et c’est durant son séjour qu’il a finalement obtenu une explication pour ses symptômes. On lui a diagnostiqué un phéochromocytome, une tumeur rare et parfois cancéreuse qui se forme en général sur l’une des deux glandes suprarénales, situées au-dessus des reins. Dans environ 10 % des cas, la tumeur se propage à d’autres parties du corps. Le danger du phéochromocytome, c’est qu’il peut sécréter une hormone appelée adrénaline en quantité excessive, ce qui fait grimper la pression artérielle et peut rendre les gens malades. Par contre, la tumeur de M. Fresque était non fonctionnelle, ce qui signifie qu’elle ne sécrétait pas d’adrénaline ou très peu, compliquant ainsi l’établissement d’un diagnostic avant la chirurgie. Qui plus est, les tests urinaires du jeune homme visant à détecter la présence de marqueurs de l’adrénaline étaient négatifs.

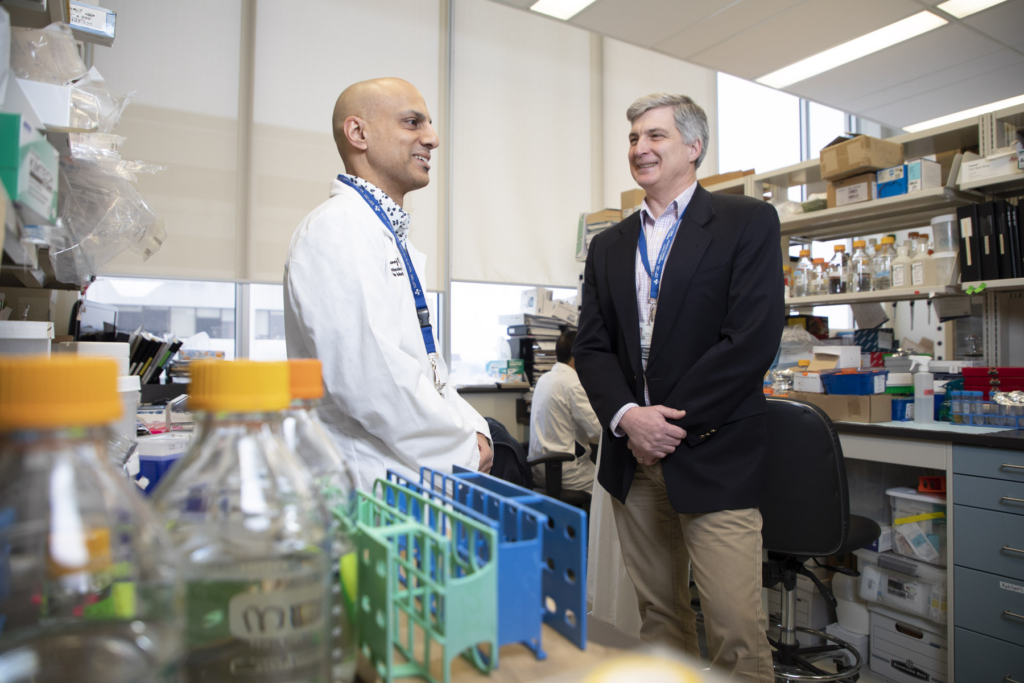

« L’Hôpital d’Ottawa est très bien placé pour étudier et traiter cette tumeur rare, mais dangereuse. »

— Dr Neal Rowe

« Voilà qui pourrait expliquer pourquoi il avait chaud et suait abondamment. Sa tumeur sécrétait peut-être une quantité subclinique d’adrénaline. Elle était bien cancéreuse », indique la Dre Nessim.

L’expertise dans les phéochromocytomes

Une bonne partie de la recherche qui s’effectue à l’Hôpital et ailleurs dans le monde se concentre sur la détection et le traitement rapides du phéochromocytome. Le Dr Neal Rowe, urologue clinicien à L’Hôpital d’Ottawa, mène des recherches sur ce type de tumeur : « Nous savons que certains gènes augmentent le risque de développer un phéochromocytome. En les repérant chez des patients, nous pouvons tester les membres de leur famille, ce qui permet de détecter la tumeur rapidement et d’étudier les facteurs biologiques qui mènent à sa formation. » Selon lui, ce type de tumeur touche environ une à deux personnes sur 100 000.

« Grâce à la Dre Nessim et à l’équipe de L’Hôpital d’Ottawa, j’ai retrouvé la santé. Je peux maintenant vivre ma vie comme jamais. J’ai épousé la femme de mes rêves, et je suis devenu père. »

— Bryde Fresque

« L’Hôpital d’Ottawa est très bien placé pour étudier et traiter cette tumeur rare, mais dangereuse. Nous avons un groupe collaboratif d’experts en endocrinologie et en génétique médicale, ainsi qu’une équipe d’anesthésistes et de chirurgiens dédiés. Grâce à nos recherches et à nos diverses initiatives nationales, je crois que nous nous démarquons », ajoute le Dr Rowe.

Aller de l’avant, viser plus haut et redonner

Aujourd’hui, sept ans après l’opération, le cancer de Bryde Fresque ne montre aucun signe de récidive. Il lui a fallu du temps, mais le jeune homme a repris son mode de vie actif et il est très reconnaissant des soins qu’il a reçus. Lui et son épouse ont d’ailleurs gravi le mont Kilimandjaro, en Tanzanie, ainsi que le col le plus élevé au monde, situé dans la chaîne Annapurna de l’Himalaya, au Népal, dans le but d’amasser des fonds et de sensibiliser les gens aux cancers endocriniens rares – tout cela alors que M. Fresque était toujours considéré comme un patient atteint du cancer.

« Avoir un cancer, ou simplement tomber malade, ça change une vie. Grâce à la Dre Nessim et à l’équipe de L’Hôpital d’Ottawa, j’ai retrouvé la santé. Je peux maintenant vivre ma vie comme jamais. J’ai épousé la femme de mes rêves, et je suis devenu père », affirme M. Fresque, avant d’ajouter : « Honnêtement, je pense que si j’avais été ailleurs, si on m’avait confié à quelqu’un d’autre, je ne serais probablement pas ici aujourd’hui. J’en suis certain. »

C’est pourquoi M. Fresque organise chaque année une fête d’Halloween, connue sous le nom de « Spadinaween », pour amasser des fonds en appui à l’Hôpital. Il a recueilli plus de 10 000 $ jusqu’à maintenant, et même la Dre Nessim vient faire un tour.

Un lien particulier unit toujours le patient et la médecin; M. Fresque s’est même porté volontaire pour aider la Dre Nessim à mener un projet de recherche mondial sur les sarcomes. Pour le jeune homme, c’est un honneur d’aider d’autres patients. « Pour moi, ce qui a bouclé la boucle, c’est quand on m’a invité à participer à une étude internationale – avec la Dre Nessim et d’autres médecins du Royaume-Uni, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Australie – pour améliorer l’expérience des patients. Si je peux transformer quelque chose de négatif en positif, vous pouvez compter sur moi! »

Le fait de voir Bryde Fresque profiter de la vie aujourd’hui rend plus supportables les journées interminables et éreintantes passées en salle d’opération et la recherche constante de réponses. « C’est pour ça que je fais ce travail. C’est ma plus grande joie et ma plus belle récompense, affirme la Dre Nessim. Je me sens privilégiée chaque fois que je peux aider un patient. »

Fièrement affilié à l’Université d’Ottawa, L’Hôpital d’Ottawa est un centre de recherche et de santé universitaire de premier plan.